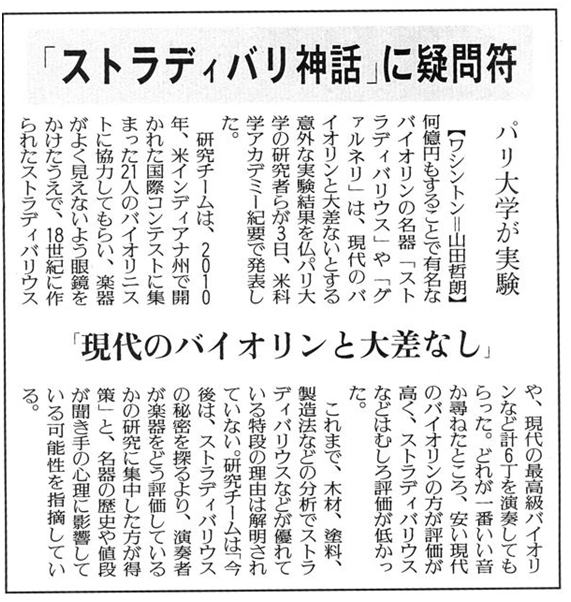

楽器創造館の会員の皆様を始めとして楽器の研究に関心を持っている人々にとって2012年の新年が明けてすぐに報道されたひとつのニュースには興味を持たざるを得なかったのではないだろうか。下記に引用する記事は読売新聞の1月4日夕刊のものだが他にも幾つか同内容の報道があったらしい。

|

本稿ではこの話題について少し論じて見たい。まずニュースの出所に近いと思えるフランスの有力紙「フィガロ(Figaro)」のWebsiteを探してもう少し詳細を調べてみたので以下に原文での表現を一部に引用しつつ説明してみよう。

Figoro紙ではタイトル「Les violonistes incapables de

reconnaitre un stradivarius」、およびサブタイトル「A l'aveugle,

des musiciens sont incapables de distinguer les violons anciens d'instruments

actuels.」で報じられ、『バイオリン奏者たちによるブラインドテストの結果、ストラディバリウスは優れた楽器とは評価されなかった』という意味である。

Figaroの記事の中に上記の読売新聞の記事には出ていない内容があるので、より詳細に興味のある方々のためにそれらを列挙してみよう。

1.300年も前に作られた楽器がなぜ良いとされるのか、楽器各部の微妙な寸法、組み付け方法、塗料、さらに細かい要因の例として木材の成長に影響した可能性がある15~19世紀に欧州を襲った短期間の低温気候(et meme effets climatiques du petit age de glace sur la croissance des arbres)など多くの研究がされてきたがいまだに神秘のベールに包まれているのが実状である。

2.本件の研究報告は”Proceedings of the National Academy of Sciences of

the United States of America”に発表された。発表者(著者)はパリ第六大学の音響研究室に所属するクローディア・フリッツ(Claudia Fritz)、バイオリン製作者のジョセフ・カーティン(Joseph Curtin, Ann Arbor)他で計5名である。

3.評価テストに使われた楽器はジョセフ・カーティンが選び、調達し、テスト前の調整作業を行った6台である。その中の3台は現在市場での最高価格帯に属するオールドイタリアン・バイオリンで合計の相場価格は約10億円(10 millions de dollars)であり、2台がストラディバリウスで1700年頃と1715年頃の製作品、1台は1740年頃製作のガルネリ・デル・ジュスである。残りの3台は現代の製作者が作ったバイオリンである。古い方のストラディは20世紀の有名バイオリニストの愛用楽器であり、他の一台はいわゆるストラディバリウス黄金期の作品である。(il y avait deux violons

d'Antonio Stradivari, l'un datant environ de 1700 et l'autre de 1715, ainsi

qu'un instrument fabrique vers 1740 par Guarneri del Gesu, autre luthier

mythique de l'ecole de Cremone. Le plus vieux stradivarius a ete l'instrument

principal d'un violoniste renomme du XXe siecle et le deuxieme date de l'≪age

d'or≫ du grand luthier italien.)

4.2010年9月にアメリカ・インディアナポリスで行われたバイオリンコンクールに集まった優秀な奏者たち21人が評価パネルになった。プロのオーケストラ奏者たちがその中に多数含まれており、その他に2人のコンクール審査員にも評価パネルになってもらった。この2人はそれぞれストラディバリとガルネリを自身で所有している著名な奏者である。

5.評価者にはバイオリンの名称、製作者などの情報は一切与えなかった。試奏テストは音響特性に癖がない残響時間が長すぎないホテルの一室で実施された。照明を暗くして楽器がほぼ見えないようにした。さらに各楽器の顎あて部分に少量の香水(une goutte de parfum)を振って奏者が匂いを手がかりにして弾いている楽器が何であるかを推定しにくいようにした。

6.パネルに評価してもらった項目は<音の遠方伝達性><即時応答性><演奏しやすさ><音色表現の幅>(la projection du son (capacite d'etre entendu meme

a grande distance, la reponse aux impulsions, la jouabilite et la palette

sonore.)である。

7.評価結果の総合第一位は現代製作品の1台であり、最下位はストラディバリウスの1700年頃の製作品であった。大半の評価パネルは6台を弾いたときにどのバイオリンがオールドイタリアンであったか見分けがつかなかった。(Dans ces conditions, le

violon prefere est un instrument recent, et le moins apprecie est le plus vieux

stradivarius. Dans la plupart des cas, les violonistes ont ete incapables de

dire lequel des instruments testes etait l'ancien.)

さて、このテーマは拙著「楽器研究よもやま話(村上・永井著)」にも『ストラディバリウスは本当に名器なのか』という項で書いたことがあるが、世界中の楽器研究者達が科学的な解明をしたいと思ってしまうテーマである。その理由は『ストラディバリウスやガルネリを代表とする約300年前に作られた楽器が最も良い楽器であって科学技術が発達した現代に製作された楽器はそれを凌駕することが出来ない』とする音楽界・楽器界の「常識」に科学的根拠を持つ説明がつけられないので「常識」が果して真実なのかどうか疑問に思えるからである。世代から世代に引き継がれてゆくこの「常識」をもし楽器研究者が覆すことができたら世の中にインパクトを与えられる、という成果が出るからである。言いかえれば「常識」に基づいてお金儲けをする人々の犠牲になっている善良な音楽愛好家や真面目な楽器ビジネスに携わる人々を救うことで世の中の現状を正すことに貢献できるテーマであるからである。

従ってこのテーマに科学の目で挑戦しようとする実験はときどきどこかで思い出したように行われてきた。たとえば日本では1970年代のNHK番組で江藤俊哉氏(当時日本のトップ奏者)が数台の高価格と普及価格のバイオリンをカーテンの陰で持ち変えつつ弾いて日本で音楽的な耳が良いとされる数名の有名人を集めて評価テストをやったことがある。その時もほぼ今回と同様な結果だった。しかし既に複数回のそのような評価結果が出ているのになぜ、音楽界・楽器界の「常識」を科学によって覆せていない現状があるのか、というと、私の見解ではテストの完全性に問題があるからと思う。つまり「常識」派の権威ある演奏家・評論家などが反論できる余地が多分にあるテストしか実行できていないからである。彼らが反論を云おうと思えば「テストに使った楽器はストラディの中では良くないもので調整も不十分だったのだろう」「テストに協力した奏者は弾き方に癖がある奏者だったのではないか」「テストに使った弓や弦が楽器と合ってなかったのではないか」「ちゃんとしたコンサートホールでやらないと本当の音の評価は出来ないものだ」・・・などテストの信憑性を疑わせるような意見はいくらでも後で出てくるのだ。

しかしながら、今回報道されたフリッツとカーティンが行った実験は上に記したような詳細を知れば今までの実験よりも、「常識」派の反論に対抗するための考慮が格段に行きとどいており注目に値するものである。テストに供試した楽器の選択、調達、調整技術、十分な数の奏者の調達、テスト方法がそれぞれ良く考えられて実行されている。楽器に香水をかけて匂いを消したり部屋を暗くしてブラインドの度合いを上げるアイディアなどはまさに秀逸である。従ってこの実験は今後もいろいろな場面で引用されると思われるので広く知られるようになれば、ある程度「常識」を覆す方向への効果があったと云えるのではないだろうか。

とはいえ、「常識」派の権威者の方も相変わらずの抵抗は続けるであろう。頭から「常識」を正しいと決めつけている権威者の多くは仮に今回のテストのことを報道で知ったとしても詳しいことを知ろうとはしないであろう。テスト結果を聞いてもそれを重要視して深刻になったりすることはあるまい。自分の先生、先生の先生・・・以来永年にわたって信じられてきて自分もその通りに思っていることが違っていたのではないかと考える柔らかい頭脳の持ち主はあまり居そうもないように見えるのが現実である。

たしかにこの種のテストで100%文句なしの科学的説得力を持たせることは出来ないので完全なテストが出来たとは言えない。しかし、不完全性を含むテストでも真実に迫るために有益な結果は得られる。今回報道されたような実験がもっと頻繁に行われてその結果が積み重なって行けば説得力も強化されよう。そして「常識」を覆す方向に次第に進んで行けるとも思える。まだ先は険しいが多少明るくなってきた、というのが感想である。