テーマNo.1034; 楽器用木材の接着技術

―技術の変遷〜木材集成接着品の耐久性―

楽器と木材接着加工

平成16年4月10日 ヤマハ(株) 岩田立男

静岡大学大学院理工学研究科

1.はじめに

ピアノ、エレクトーン、クラビノーバ、管楽器、弦・打楽器、サイレント楽器、AV機器、スポーツ用品、カーパ

ーツなどの製造および販売を行っている当社は、接着加工技術として

1)環境対応2)新素材対応3)短時間接着4)木材接着耐久性の標準化を行ってきた(写真1,2,3,4)。

特に最近では、環境に与える負荷の少ない技術の開発と商品の提供に努めている。今日までの接着技術は

、接着剤・接着工法、接着性能評価技術研究の流れである。

以下、木材接着加工の紹介として、接着加工技術の変遷、楽器(ピアノ)用特に硬木材(ブナ)集成接着品の耐久性を主とした現在までの背景と経過及びその応用(楽器の接着設計)を述べる。

2.接着加工技術の変遷

戦後、多様な材料が生まれ、各種接着機器開発されてきた。併行して広範囲な接着剤が、高分子化学の発達を背景に開発されてきた。

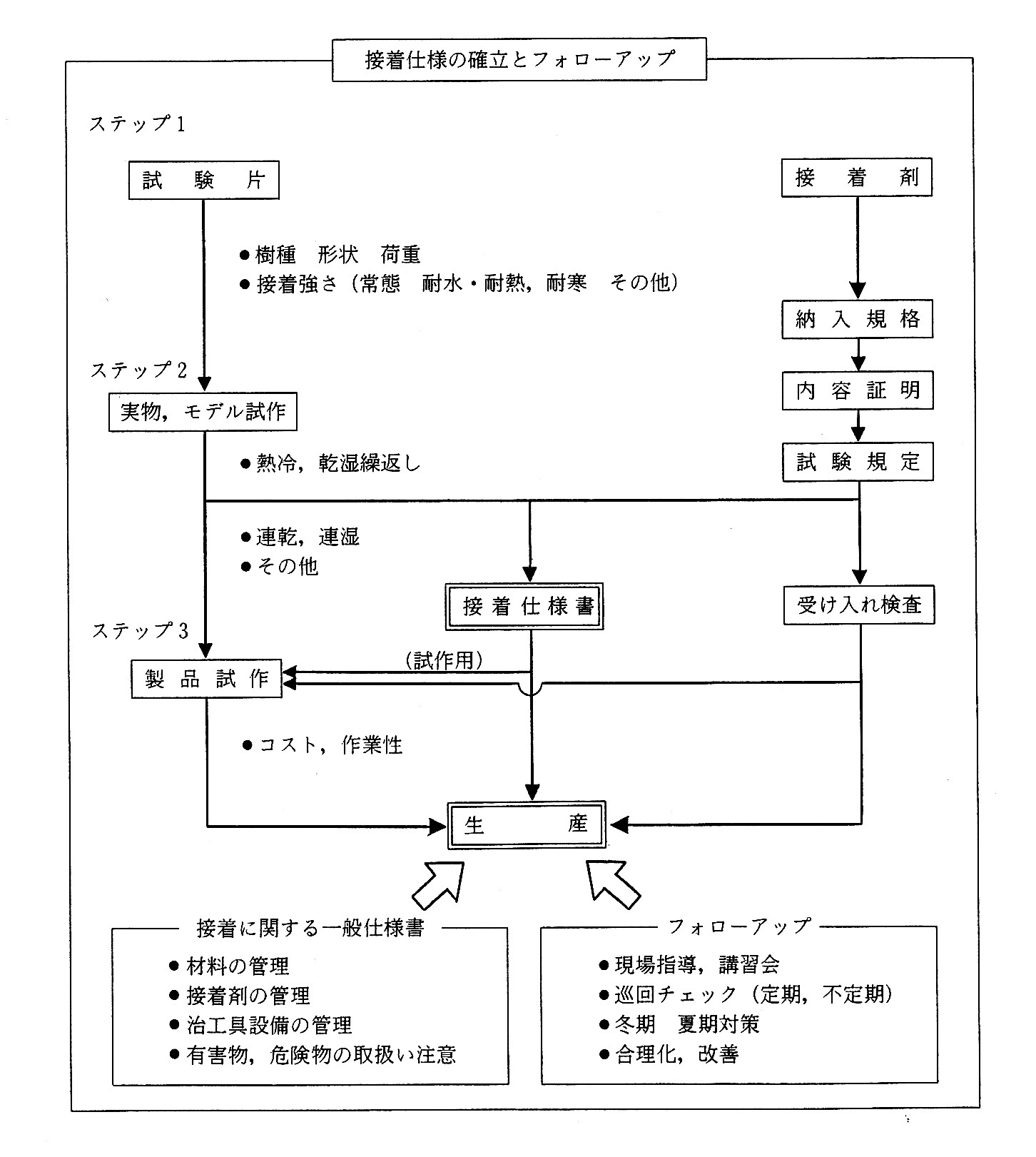

ユ−ザー側としても、アッセンブリー対応及び生産性向上として新規接着剤を積極的に採用し、接着仕様の設定(コストの低減)、試験法の考察及び接着品質の向上(耐久性)に寄与してきた(図1)。

図1 接着仕様確立のステップ

接着剤としては、戦前より使用されているニカワ、カゼインなどの天然系接着剤にはじまり、昭和20年代より合成系接着剤である“ボンド、セメダイン”、ユリア、メラミン、レゾルシノール、…エポキシ系を経て最近のα-オレフィン、水性高分子イソシアネート、ホットメルト、α-シアノアクリレート、SGA、ハネムーン系などを採用してきた。この結果、現在数百種類以上の接着剤を使用している。

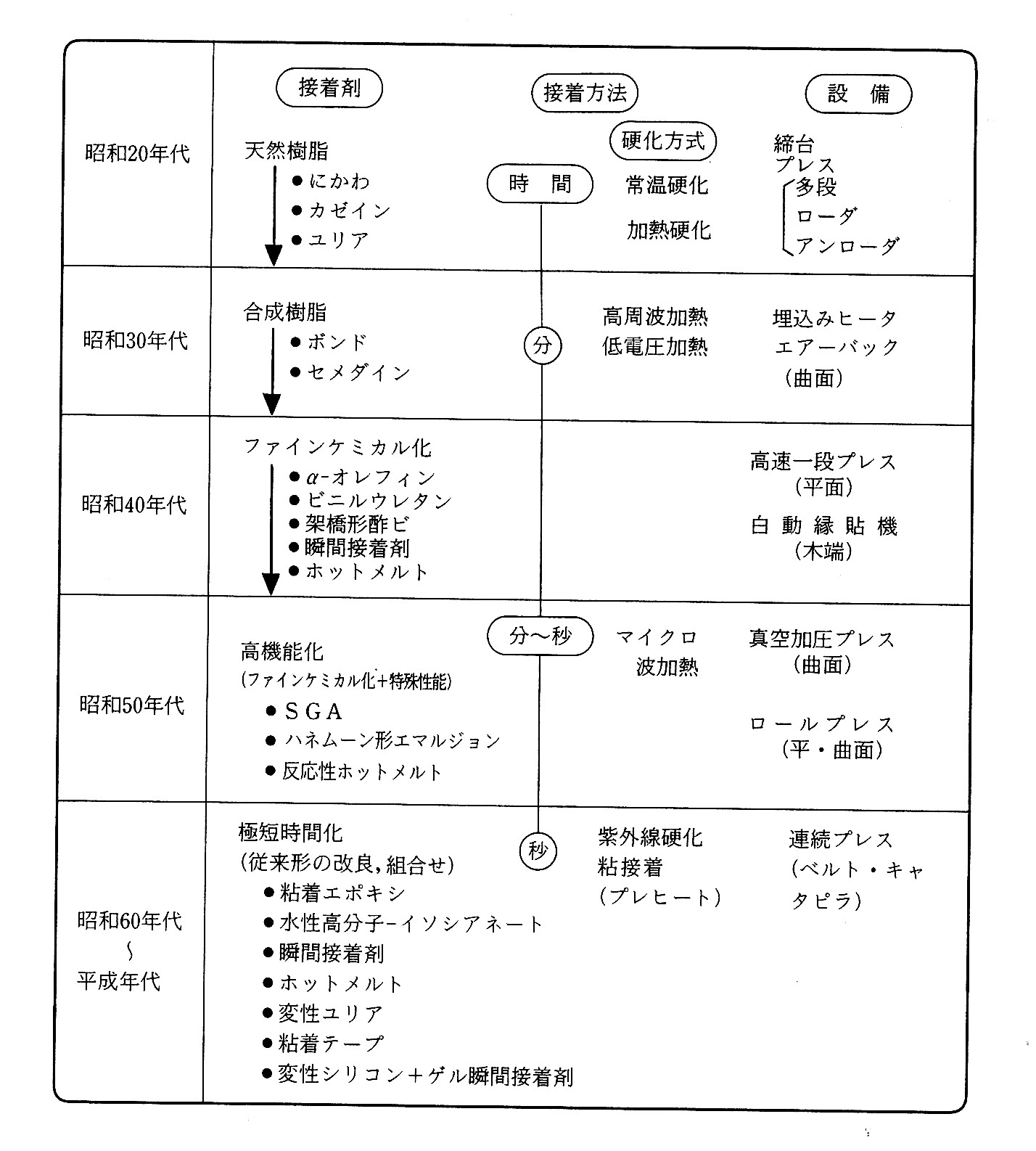

接着工法としては、締台よりはじまりエヤーバック、高速一段プレス、自動縁貼機、ロール曲面プレス、真空プレス、…の圧締方式を、常温硬化・加熱硬化より高周波加熱、低電圧加熱、マイクロ波加熱、UV硬化…の加熱方式を、それぞれ生産性向上・短時間接着の方向で開発し、次々と採用してきた(図2,3、写真5)。

接着剤および接着工法の開発により接着時間も極度に短縮され、圧締時間が昭20年代当時2〜4時間であったものが、最近では数分〜数10秒となってきている1)2)3)4)5)。

接着加工技術の流れの中で楽器、特にピアノ接着仕様は、屋内で使用されるとはいえ、常時、ピアノ線による張力をうけている重量木製品であり、構造用接着製品として木材集成接着技術確立の源となり、スポーツ用品・家具などの構造部材接着仕様にも展開されている(写真6)。

3.木材接着耐久性能評価技術研究

3.1 概 要

ピアノ木質材料の加工流れ「貯木-製材-乾燥-木取-接着-部品組立・・」において、接着工程は重要であり、接着加工技術の3要因「?表面処理、?接着剤の選定、?接着操作」の中で、特に接着剤の選定は重要な要因となる(図4,写真7)。

接着剤としては、昭和30年代より合成系接着剤であるレゾルシノール系接着剤が販売され、当社も使用するようになった。レゾルシノール系接着剤は高価なためこの代替品として、廉価な改良形ユリアなどを開発し、接着剤の耐久性評価技術の研究に入った。

図2 接着技術の変遷

3.2 ノリカミ性(接着層が厚い状態を示す)

昭和33年にFRP製アーチェリーの国産第1号を製造し、昭和34年に販売を開始している。

当時のアーチェリグリップは、WPC材を使用しており、練り(ランバーコア)接着としてはじめてレゾルシノール系接着剤を使用した(写真8)。

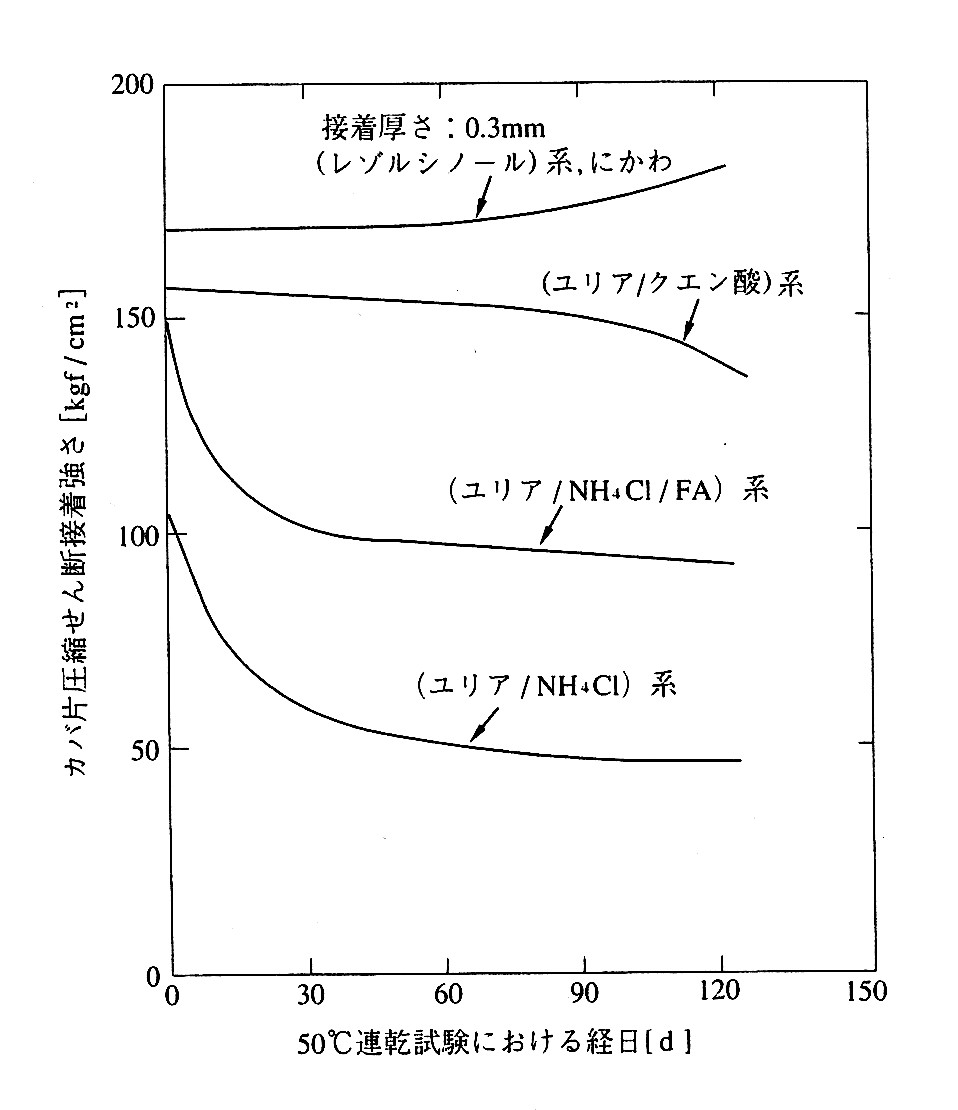

この接着仕様が高性能であるということが、その後のテストピースによる『ノリカミ接着強さ(接着層厚さ0.3mm)』の結果より認められ、スポーツ用品をはじめピアノ・家具の構造部材などの仕様に展開された(図5,6,7)。

ノリカミ性は木材機械加工精度に起因する“接着層厚さ”の耐久性能であり、0.3mm厚さのノリカミ状態における接着強さの安定性があれば、木材集成接着品の接着品質は良好となることがわかった。

3.3 耐熱性(耐水性)

接着剤ニカワは、ノリカミ性は優れるため良好な硬木材集成接着耐久性能を示すが、耐水性は劣る。一方、一般酢酸ビニル樹脂エマルジョン接着剤は、ニカワ同様のノリカミ性&耐水性を示すがアーチェリグリップのような硬木材集成接着耐久性能は不可である。

図3 50Cノリカミ接着強度

この理由を調べるため、テストピース(樺材圧縮せん断接着片−JIS K 6852、ISO 6238) とブナ材ブロック集成

材との相関性を各種接着剤について試験した(図8,表1)。

表1 使用した接着剤の種類とその硬化条件

図8 樺材圧縮せん断接着片&ブナ材ブロック集成材

図4 ブナ材ブロック集成材の耐久性試験

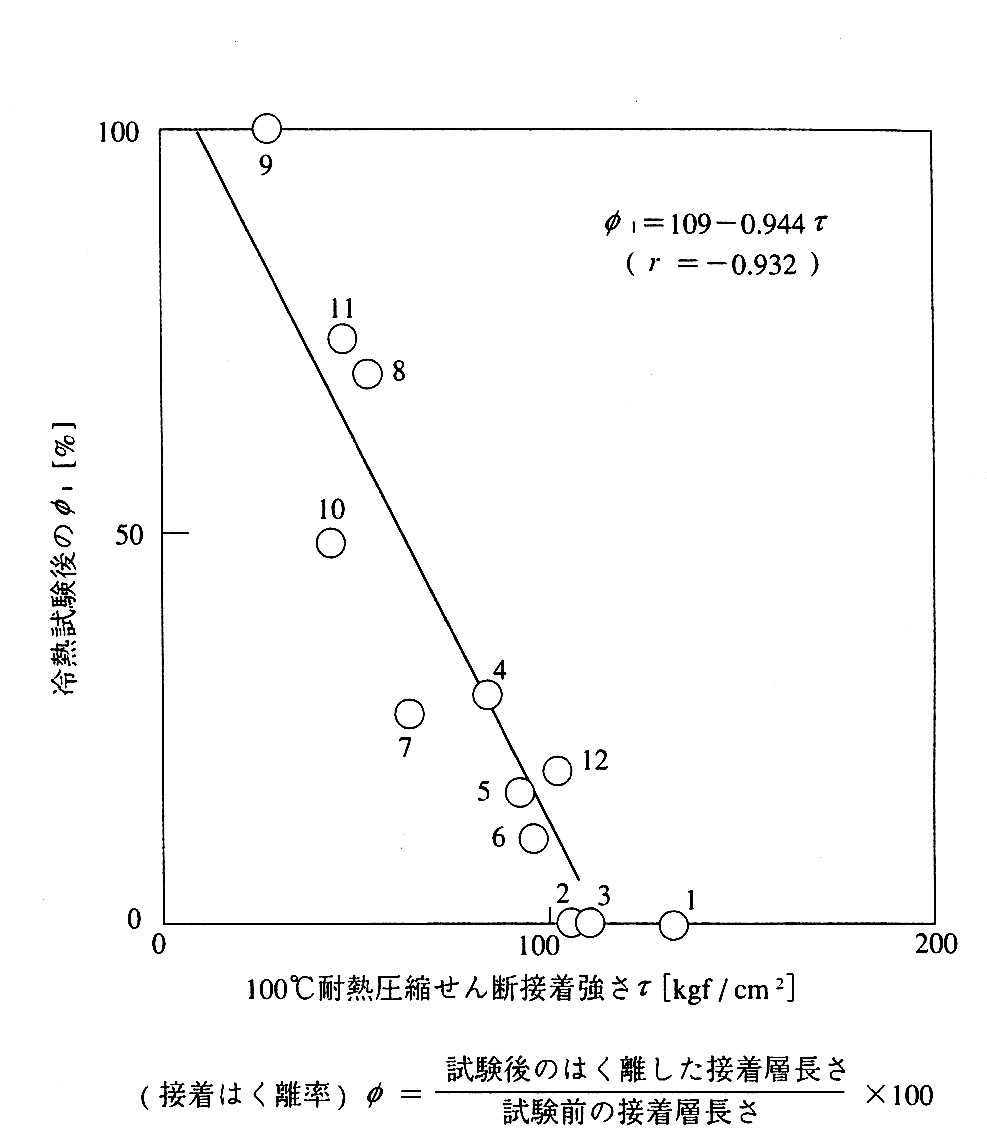

ブナ材ブロック集成材の耐久性試験(冷熱試験)後の接着はく離率と樺片圧縮せん断接着強さ(100℃耐熱、200℃クリープ、60℃耐水)及び接着剤フィルム動的粘弾率の温度依存性との相関性が認められ、ブナ材ブロック集成材の耐久性は、接着剤のノリカミ性、耐熱性及び、耐水性に依存していることがわかった6)7)(図9,10)。この結果より、一般酢酸ビニル樹脂エマルジョン接着剤の耐久性不足は、耐熱性不足に起因することがわかった。

木材接着耐久性として従来から必要とされていた耐水性&ノリカミ性に加えて、耐熱性も必要項目であることが認められ、この技術は、その後の脱ニカワ対策〜高性能変性エマルジョン開発の重要な指標となった。

4.耐久性の応用例(楽器の接着設計)

製品試験・接着剤メーカーの技術資料を参考にして『試験片・実物、モデル試作・製品(実奏)試験』の確認を経て、耐久性、作業性、コストなどのバランスのとれた接着仕様を確立していく。

ピアノの主な使用部品と材質を表2

に示した。ピアノの機構を支えているのは、木製の支柱・ピン板と鋳鉄の鉄骨である。外装は、機構の支えと保護及び共鳴箱の役目をしており木質材料が主体である。

使用される主な木材としては、音響に関する部品(響板、響棒)にはエゾマツやスプルースの針葉樹が用いられ、剛性(ピン板、駒、支柱)や加工精度を要求される部品(アクション部品)にはカエデ・カバ・ブナ・らラワンなどが、また特殊な部品には、黒檀・ツバキ・イスなどが使用されている。

ピアノの発音と音律を保持する心臓部であるフレームグループの構成を図11に示した。

含水率による木材ブロック内のクリープに対抗するため、使用する接着剤は、必然的に熱

硬化性樹脂接着剤が主体であるが、一部水性高分子−イソシアネート系接着剤や熱硬化性変性

エマルジョン系接着剤も使用されている。

ピアノの弦を支えているピン板は、調律に必要なチュウニングピンのトルクを保持するため、木材MC管理と合わせて、単板積層材の利用やドライ接着方式の採用など最高度の技術が要求される。

フレームグループの構成と接着との関係は、表3に示した。ピアノ接着の特色は、素材である心材や外装用台板の加工を除けば、組立接着(アッセンブリー)であり、酢ビエマルジョン系接着剤が主に使用されている。均一に圧締が可能な平面物の接着と異なって、勘合部のノリカミ(接着層が厚くなること)安定性や応力集中、輸送時における耐衝撃性も要求される。

5.まとめ

木材接着加工の現状として、技術経緯〜楽器の構造部材である硬木材集成接着品の耐久性について述べてきた。耐久性項目として、耐水性に加えてノリカミ接着強さ及び耐熱性も必要であることがわかった。

特に耐熱接着強さ試験方法は、国内においてはJIS K6831-2003として規格化され、さらに昨年(2003年)マーストリヒト国際会議においても新規WD(Working Draft)提案してISO CD19212となり、国際規格ISOとしても標準化されつつある8)9)。

昨年7月に改正建築基準法が施工され、TVOC規制(ホルムアルデヒド、クロルピリオス)の急務な接着剤対応に追われているのが現状である。

環境対応・技術革新が進む中で、各種要因をコントロールした最適仕様によるシンプルな接着システムの実現に努力したい。

参考文献

1)岩田立男:初心者の接着技術入門講座編・第2版,日本接着学会,pp149-154,(2001)

2)岩田立男:木材接着の耐久性とその応用,接着の技術,日本接着学会,Vol.16,No.4pp58-64(1997)

3)岩田立男:スポーツ用品・楽器用接着剤,第2回ポリマー材料フォーラム講演要旨集,

高分子学会,pp239-242(1993)

4)岩田立男、尾形知秀:先端接着接合技術,エヌジーテイー,pp670-677・702-707,(2000)

5)岩田立男:木工接着における2,3の経験,接着の技術,日本接着協会,VOL.3,No.1,

pp44〜49,(1983)

6)岩田立男,村松康義,金子明:木材集成(ブロック)接着における耐久性,日本接着

協会,VOL.19,No.10,pp8〜15,(1983)

7)金子明,村松康義,岩田立男:接着剤のフィルム物性と木材接着耐久性,日本接着協

会,VOL.12,No.11,pp9〜15,(1984)

8)岩田立男:接着剤のISO関連規格の最近の状況,日本接着学会誌,VOL.37,No.12,

pp42〜48,(2001)

9)岩田立男:ISO/TC61/SC11/WG5(高分子接着剤)会議議事録,接着剤・接着評価技術研

究会/接着評価,VOL.15,No.4,pp1-10,(2003)