No.1032 IRCAM研究所と楽器研究の例の紹介

永井洋平 (ソシエテ・ナガイ)

2003-7-11

フランス・パリの中心部にIRCAM(イルカム)と呼ばれる先端技術活用による音楽関連分野の進歩を目的とした国立の(つまり仏国民の税金でやって行く)研究所がある。日本はもちろん他の先進国にもこれほどの大仕掛けな官営研究所は存在しないのでとてもユニークな機関であり、その世界的に見た役割、運営方式、果たした実績、今後の予測などに注目することはこの分野の専門家の必然であろう。

1976年に著名な作曲家であるピエール・ブーレーズを所長に任命して設立されたので早四半世紀以上の歴史を持っているIRCAMは常に世界中の音楽分野の革新を目指す人々から注目されてきた。フランス政府文化省の肝いりで作られたとはいえ、他の国々との交流が実におおらかで寛大であり研究者の受け入れ、訪問客へのサービスは行き届きすぎるくらいであった。そのためIRCAMは一部において研修機関のように利用されてきた傾向もある。25年間の成果は何かというと、世の中に特に目立って普及した新製品を作り出したわけではないが、多くの人材の育成、多くの新しいスタイルの音楽(と映像)作品の発表、研究論文の多数発表、外部機関との共同研究などで世の中に十分に役割を果たしてきたと評価されるべきである。世界初のデジタル形式のリアルタイム発音のシンセサイザ(1976, Di Giugno)の衝撃的発表で楽器メーカを慌てさせたり、音楽をパソコン上で制作するためのソフトMAXの初版もここから生まれた(1988, M.Pukette)し、最近の例としてはMPEG-4の規格化の主導メンバとしての活動もしている。また、ブーレーズその他IRCAM所属の作曲家が制作した新スタイルのコンサートは世界各国でいつも満席になり注目されてきた。

一方、世界的に著名な音楽分野での研究者であるジャンクロード・リセもその実績を買われて招聘され要職にあり次期所長の候補でもあったが管理者の仕事が多すぎることに不満がありマルセイユの小規模な研究機関におさまってしまったという例のようにIRCAMは必ずしも万人に満足を与えてはいない面もある。

現在は2代目のローラン・ベイルを次いだ3代目の所長のベルナール・スティーグレルがIRCAMのリーダーである。

IRCAMの研究テーマはエレクトロニクスやコンピュータ技術関連のものが大半を占めるのだが今回は注目すべき研究テーマの例として、原理が超簡単だが管楽器分野での将来の楽器創造のヒントも含まれているのではないかと思われる「四分音を演奏出来る木管楽器」、「音量・音色のコントロール幅を大きく出来るクラリネットの新唄口」の二つを選び概略を見てみよう。

研究例1:四分音を演奏できる木管楽器

この原理はフルートその他の側孔を有する管楽器、たとえばクラリネットやサキソホンにも応用可能であり微小音程音階を演奏可能にするものである。1オクターブを12に分割した12平均律が永らく普及しているが、近年では他の音階を用いて新しい音楽が作曲されている。現在、通常販売されている管楽器は12音の音階だけが発音できるように作られているので、それ以外の音階で作曲された進歩的音楽は演奏が出来ない。それを解決するためにまったく新しく楽器を設計しなおすことはキーの数も増えてしまうので限られている楽器周りのスペースに配置出来るかどうかも分からないし、仮に出来たとしても演奏方法も新しく開発する必要があり演奏家が指使いを訓練せねばならぬので簡単には実現できまい。そこで考えられたのが既存の楽器の一部、フルートなら頭部管・クラリネットなら唄口と俵管など、を取り替えるだけで微小音程音階が演奏出来る構造である。厳密な理論に基づいて選択された位置(ちょうどクラリネットのオクターブ孔のように吹き込み口に近い)に大きさ、深さが検討されて追加して開けた孔を通常はキーの開閉に使わない親指で操作することで4分の1音ずらすことが出来るので、4半音音階のすべてのピッチが演奏できる。IRCAMでは、この楽器を試作して何人かの著名な奏者(Pierre-Andr? Valade et Pierre-Yves Artaud など)がこれを用いて新しい曲を演奏している。クラリネットの試作ではBuffet-Crampon, Selmerなどの一流メーカーが協力している。

この研究テーマのHP

http://www.ircam.fr/produits/technologies/systememicro.html

研究例2:音量・音色のコントロール幅を大きく出来るクラリネットの新唄口

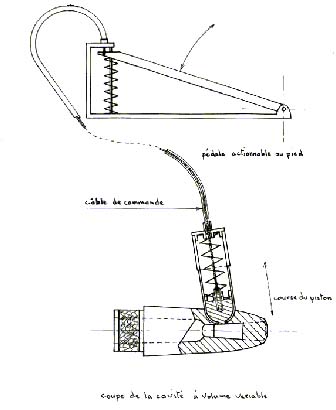

奏者が足でペダルを踏みケーブルで接続しているリードの唄口への装着状態をコントロールする。すなわちリードの振幅レンジ、リード可動部分の長さ、リード締め圧力などが演奏中にリアルタイムで制御される。

構造は下図参照

簡単な発想だが、これでダイナミックレンジは2倍以上になり、ピアニシモも安定して発音する。音色変化の幅も広がる。さらにクラリネット以外のリード楽器に応用できるので新しく創造するリード楽器には使える可能性がある。たしかに管楽器奏者の空いている足をペダル操作に使って音楽表現に活用することは十分可能だ。ブーレーズなどはこの楽器の能力を生かした曲を作曲しているし、従来普及している曲を演奏しても表現の幅が増えている。

この研究の情報のHP:

http://www.ircam.fr/produits/technologies/bec.html

http://www.ircam.fr/equipes/instruments/cs2000/becvar/default.htm

IRCAMのHP:http://www.ircam.fr

--------------------------------------------------------------------------------------